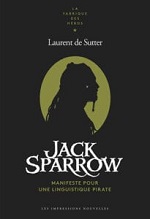

Jack Sparrow, dont le nom de moineau claque comme un drapeau dans le vent (celui d’un navire rempli de dangereux flibustiers), est à la fois le pire et le meilleur des pirates. Ses aventures fantasques et fantastiques nourrissent depuis 2003 la franchise de blockbusters hollywoodiens Pirates des Caraïbes. Créé, d’après une attraction du parc Disneyland, par les scénaristes hollywoodiens Ted Elliott et Terry Rosso, spécialistes du cinéma d’aventures et d’animation, et interprété pour l’éternité avec une réjouissante et irrésistible facétie par l’acteur Johnny Depp, Sparrow affronte inlassablement des soldats, des boucaniers, des rivaux, des zombies, des krakens et d’autres créatures surnaturelles à la recherche de trésors prodigieux. Entre deux gorgées de rhum (et deux ivresses), Sparrow parvient à ses fins en parlant, en négociant, en mentant et en trahissant. L’arme préférée du pirate n’est autre que la parole. Mais quels sont donc les ressorts retors de cette linguistique pirate ?